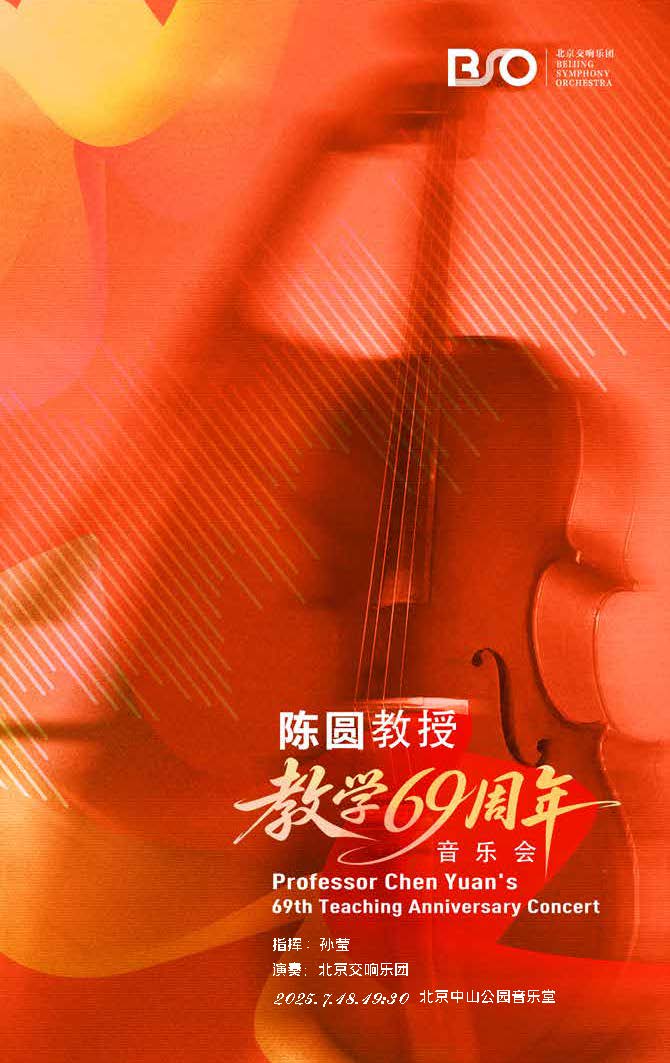

陳圓教授教學69周年音樂會

時間:2025.07.18

場館:北京市 | 中山音樂堂

票價:50/100/180/280/380/580

微信訂票:18515362586

電話訂票:010-66552100,010-66552258

項目介紹

演出名稱:北京交響樂團2025樂季音樂會 陳圓教授教學 69 周年音樂會

演出時間:2025年7月18日 周五 19:30

演出票價:50 100 180 280 380 580元

演出地點:中山公園音樂堂

指揮/Conductor:孫瑩/Sun Ying

大提琴獨奏/Cellist: 任寶儀/Ren Baoyi 李淑鈺/Li Shuyu 尚伯亨/Shang Boheng

演出曲目:

1 - 洛可可主題變奏曲,作品33 彼得·伊里奇·柴可夫斯基/Pyotr Ilyich Tchaikovsky

- Variations on a Rococo Theme, Op. 33

- 主題:近乎行板且質樸的中板

- Moderato quasi andante - Thema - Moderato semplice

- 第一變奏:主題的速度

- Var. I - Tempo del tema

- 第二變奏:主題的速度

- Var. II - Tempo del tema

- 第三變奏:持續的行板

- Var. III: Andante sostenuto

- 第四變奏:優雅的行板

- Var. IV: Andante grazioso

- 第五變奏:有節制的快板

- Var. V: Allegro moderato

- 第六變奏:行板

- Var. VI: Andante

- 第七變奏:活潑的快板與尾聲

- Var. VII e Coda: Allegro vivo

2 - B小調大提琴協奏曲, 作品104 安東·德沃夏克/Antonín Dvořák

- Concerto for Cello and Orchestra No. 2 in B minor, Op. 104

- 第一樂章:快板

- I. Allegro

- 第二樂章:柔板,且不過分

- II. Adagio, ma non troppo

- 第三樂章:有節制的快板

- III. Finale. Allegro moderato

中場休息/Intermission

3 - E小調大提琴交響協奏曲, 作品125 謝爾蓋·普羅科菲耶夫/Sergei Prokofiev

- Symphony-Concerto For Cello In E Minor, Op. 125

- 第一樂章:行板

- I. Andante

- 第二樂章:適度的快板

- II. Allegro giusto

- 第三樂章:稍快的行板

- III. Andante con moto

*具體曲目請以演出當天為準

樂曲簡介

柴可夫斯基的《洛可可主題變奏曲》介紹

柴可夫斯基的《洛可可主題變奏曲》(Op. 33)是古典大提琴領域的標志性作品,作于1876年,也是其唯一一首大提琴與管弦樂隊作品。標題“洛可可”靈感源于18世紀優雅精致的藝術風格,作曲家以音樂重現該時期的裝飾性與形式美,題獻給德國大提琴家威廉·費森哈根,卻因后者對曲目的改編引發長期爭議。

作品采用“主題+變奏”結構,原版含1個主題與8個變奏,而通行的費森哈根改編版刪去第八變奏,調整為7個變奏并加入華彩段落。主題以D大調呈現,旋律輕盈靈動,裝飾音點綴如洛可可浮雕般細膩;變奏則展現多元風格:抒情的行板段落(如第三、六變奏)充滿俄羅斯民歌的憂郁深情,活潑的快板段落(如第四、七變奏)則考驗演奏者的技巧爆發力。第五變奏末尾的華彩段雖為改編添加,卻成為全曲高潮,大提琴以即興式音階與雙音技巧彰顯獨奏魅力。

柴可夫斯基巧妙融合西歐古典傳統與俄羅斯抒情特質,管弦樂隊不再僅是伴奏,而是與大提琴形成平等對話——弦樂的柔美烘托、木管的靈動呼應,共同構建出沙龍般的典雅氛圍。作品既保留洛可可的精致,又注入浪漫主義的情感張力,大提琴聲部需在巴洛克式裝飾性與戲劇性表達間切換,成為檢驗演奏家綜合實力的標桿。

盡管改編爭議至今未息,但兩種版本并存印證了作品的多元生命力:原版貼近作曲家的結構構思,改編版則因更符合演奏實踐而廣泛流傳。作為大提琴文獻的里程碑,它以跨越時代的美學融合,成為柴可夫斯基創作中“優雅與激情共生”的典范。

德沃夏克《B小調大提琴協奏曲》介紹

德沃夏克于1894至1895年旅居美國期間創作《B小調大提琴協奏曲》。彼時他雖任職紐約國家音樂學院院長,卻始終心系故鄉捷克。這部作品將美國黑人靈歌的節奏與波西米亞民歌的抒情特質相融合,成為其晚期融合個人情感與民族精神的重要創作。

第一樂章

第一樂章為快板,采用奏鳴曲式,調式由b小調轉向B大調,4/4拍。開篇樂隊奏出激昂的第一主題,密集的三連音與附點節奏推動旋律如浪潮翻涌,傳遞出內心的波瀾;隨后大提琴接入抒情的第二主題,旋律中蘊含斯拉夫民歌的婉轉,流露對故鄉的深切思念。展開部通過復調手法發展雙主題動機,再現部以B大調收束,恰似游子在異鄉與故土間的情感對話最終達成和解。

第二樂章

第二樂章為不太慢的慢板,采用三段體結構,G大調,3/4拍,彌漫著波西米亞音樂的憂郁氣息。中部轉至e小調,旋律音程的大幅跳躍如低聲傾訴;樂隊以弦樂長音為底,木管樂器的裝飾性樂句與大提琴旋律相互呼應,營造出悠遠空濛的意境,將對故鄉的眷戀融入音符之中。

第三樂章

第三樂章運用自由回旋曲式,速度從中庸快板漸至活躍快板,調式由b小調轉向B大調,2/4拍。主題吸收黑人靈歌的切分節奏,插部融入波西米亞舞曲韻律,兩種節奏交織賦予音樂活力。樂章從歡快的歸鄉之情起始,經舒緩沉思過渡,最終在尾聲通過調性轉換與樂隊全奏推向高潮,大提琴與樂隊在明朗大調中收束,完成從思念到回歸的情感表達。

這部作品突破傳統協奏曲中獨奏與樂隊的主從關系,以對話式協奏將美國音樂元素與波西米亞民歌完美結合。德沃夏克通過精妙的作曲技法,使各樂章既獨立承載情感敘事,又借調性與主題串聯為整體,使其成為大提琴音樂中的經典之作,讓聽眾在旋律中感受跨越時空的鄉愁與民族情感的共鳴。

普羅科菲耶夫《大提琴交響協奏曲》介紹

大提琴作品的創作貫穿于普羅科菲耶夫的一生,從早期的敘事曲(1912),到他最后一部未完成的作品,大提琴獨奏奏鳴曲(Op.133,1953)。他晚年的大提琴創作靈感來自于年輕的羅斯特羅波維奇,一位在20世紀40年代開始璀璨崛起的大提琴家。

《大提琴交響協奏曲》對大提琴家有著各種各樣的要求,必須在極高的音區演奏——正如肖斯塔科維奇對作品結尾的評價一樣“就像在穹頂之下”。這個段落中,大提琴要在小字三組中演奏。大提琴的旋律突出了許多。普羅科菲耶夫代表性的長旋律和悠長無盡的樂句需要持弓臂特別強大,換弓完美無瑕。該作的結構也不尋常,中間樂章極快,許多不同的旋律混合在一起,前后相接,匯成奏鳴快板曲式。這同樣是創新,需要演奏者理解它,并演繹出它的結構。

這部作品的前身是《第一大提琴協奏曲》(Op.58),并且它最終的完善得益于羅斯特洛波維奇的幫助。與羅斯特羅波維奇合作,使得它成為非常與眾不同的作品,此曲中創新的技術發現在接下來的幾十年中影響了俄羅斯作曲家們(包括肖斯塔科維奇的兩部《大提琴協奏曲》)。

首先,在技藝精湛的大提琴演奏家格雷戈爾·皮亞蒂戈爾斯基的建議下,普羅科菲耶夫譜寫了《第一大提琴協奏曲》,皮亞蒂戈爾斯基在1940年于波士頓完成了此曲的美國首演,但是對這部《協奏曲》并不太滿意。在他給普羅科菲耶夫的信件中,他指出了“這部作品的具體缺陷”。隨后,1947年12月21日,年輕的羅斯特羅波維奇在鋼琴伴奏下演奏了普羅科菲耶夫的《大提琴協奏曲》,并且迅速對其提出了自己的意見,這促使普羅科菲耶夫將他的《大提琴協奏曲》改寫為一部新作品,即后來的《大提琴交響協奏曲》。

管弦樂團的規模和作用都在《交響協奏曲》中更加鮮明,這就是它“交響”標題得名的緣由。羅斯特羅波維奇在1954年的12月與丹麥廣播交響樂團完成了它的首演。并且,在普羅科菲耶夫去世后,羅斯特羅波維奇憑一己之力確立了其在大提琴曲目中的杰作地位。它并不好演奏,甚至在數年中這部作品一直被認為是“無法演奏的”。

這部作品的中心以及最重要的部分是第二樂章,華彩樂段在第二樂章的中段。得益于羅斯特洛波維奇的建議,其華彩樂段的大提琴技巧極其嫻熟、堪稱典范,成為了展示演奏者才華的舞臺,是普羅科菲耶夫音樂與大提琴式表達的完美結合。

在末樂章,作曲家在中間樂段引入了一個新主題,人們可以聽到出自白俄羅斯作曲家伊薩克·柳班所作的蘇聯流行歌曲(“身體健康,生活富裕”)中相當通俗的旋律。《交響協奏曲》的末樂章類似于諧謔曲,而第二樂章中的諧謔曲反而像是真正的末樂章,它如此讓人印象深刻,如此富有戲劇性。這或許是蘇聯作曲家的一種典型策略,將諧謔曲與末樂章位置調換,以讓末樂章顯得更激奮、更活潑,從而在蘇聯官方的眼中顯得不那么“危險”。

普羅科菲耶夫極佳的旋律才華在《協奏曲》中仍藏得很深,卻在《交響協奏曲》中顯露出來。毫無疑問,他是二十世紀最佳的旋律大師之一。這部《大提琴交響協奏曲》無疑是普羅科菲耶夫最驚艷的后期作品之一,充滿了青春的活力,旋律化的幻想與表達,并具有真正的人格與精神。

|